Wiederansiedlung Kulane

27/04/2020

Sensorik bei Delphinen

27/04/2020Stress bei Eisbären?

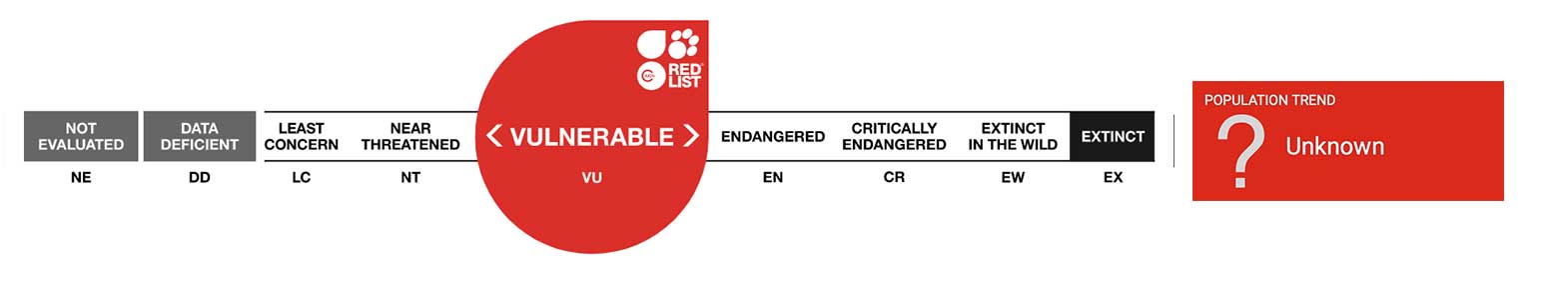

IUCN Rote Liste: Bedrohungsstatus / Populations-Trend

Ein wichtiger Aspekt jeder Tierhaltung ist es zu untersuchen wie Tiere auf Veränderungen, Routinen und Umgebungen reagieren. In den meisten Fällen passen sich die Tiere an Situationen an. Um jedoch wissenschaftlich zu überprüfen, ob sich das Tier „wohl fühlt“ oder eher chronisch „gestresst“ ist, stehen Zoobiologen unterschiedliche „Werkzeuge“ zur Verfügung. Das erste und sicherlich aussagekräftigste ist das „beobachtete Verhalten“. Ein variables Verhalten und soziale Kompetenz sind ein erstes gutes Zeichen für eine optimale Anpassung. Aber auch Hormone, vor allem das Stresshormon Cortisol, können uns helfen, Situationen einzuschätzen. Während hohe Cortisolwerte in akuten Stresssituationen normal sind, sind hohe Werte über längere Zeiträume ein Zeichen von chronischem Stress. Dieser wiederum ist gesundheitsgefährdend. Cortisol kann man sowohl im Blut, Kot, Speichel als auch im Haar messen. Um jedoch die Werte in Bezug auf eine mögliche Stressbelastung interpretieren zu können, bedarf es einer Validierung, die nur mittels Forschung beantwortet werden kann.

Unser Beitrag

… wie kann Stress bei Eisbären objektiv gemessen werden?

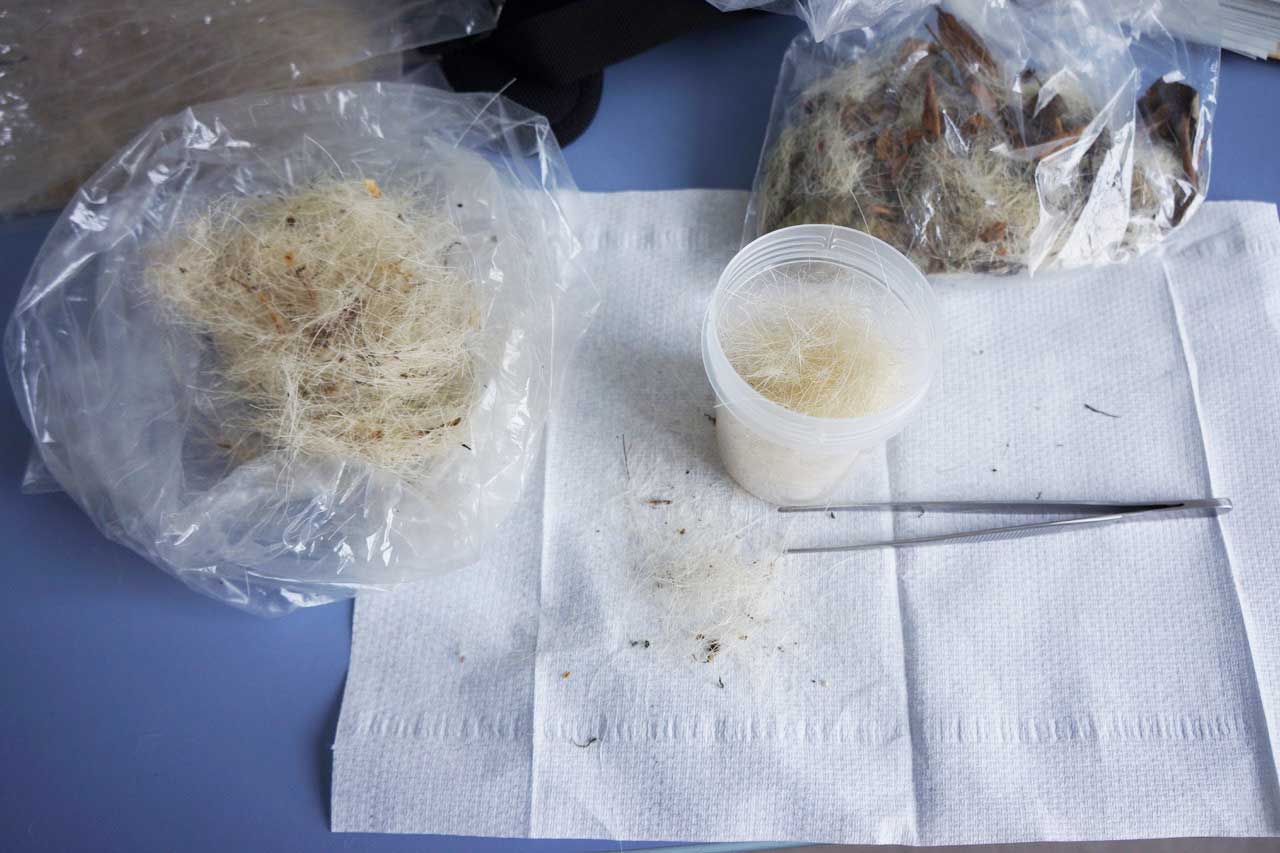

Mit dieser Frage beschäftigt sich ein vom Tiergarten Nürnberg betreutes und vom Verein der Tiergartenfreunde Nürnberg unterstütztes Forschungsprojekt. Im Zuge des Projektes wurden Haar- und Kotproben von Eisbären (Ursus maritimus) aus 18 europäischen Zoos gesammelt, um in diesen das „Stresshormon“ Cortisol zu messen. Während Kot einfach zu sammeln ist, konnten die Haarproben nur durch Training gewonnen werden. Dabei wurde der Eisbär trainiert seinen Halsbereich für eine kleine Rasur zu Verfügung zu stellen (siehe Bild). Verschiedene Methoden der Cortisol-Analyse wurden verglichen, um ein Testverfahren zu etablieren mit dem Cortisol zuverlässig bestimmt werden kann. Die Cortisol-Langzeitprofile, die im Laufe der Studie von verschiedenen Zoo-Eisbären erstellt wurden, liefern grundlegende Informationen zum Hormonhaushalt von Eisbären und geben somit wichtige Hinweise zur Interpretation der Daten wildlebender Eisbären.

Eisbären werden im Tiergarten Nürnberg gehalten und gezüchtet.

© Mirko Kaiser

© Hartmut Strobel

© Hartmut Strobel

© Christian

Artikel zum Thema

Stresshormonmessungen bei Eisbären - Ergebnisse der Haarstudie veröffentlicht

Nach der Messung des Stresshormons Cortisol in Eisbärkot konnte nun auch die Cortisolanalyse in Eisbärhaaren erfolgreich abgeschlossen werden.

Wie bereits 2016 im Tiergartenmagazin Manati berichtet, startete der Tiergarten Nürnberg 2013 gemeinsam mit der Tierärztlichen Hochschule Hannover ein internationales Projekt zur Etablierung der Messung von Stresshormonen aus Kot und Haaren von Zoo-Eisbären. An der Studie beteiligten sich 18 EAZA-Zoos aus Deutschland, Österreich, England, Dänemark, Polen und den Niederlanden. Die Ergebnisse der Kotanalyse wurden bereits im April 2020 im internationalen Wissenschaftsjournal Conservation Physiology veröffentlicht. Eine zweite Veröffentlichung erschien nun im September 2021 im Journal of General and Comparative Endocrinology, welche die Resultate der Cortisolanalyse in Eisbärhaaren präsentiert.

Ähnlich wie im ersten Teil der Studie mussten auch für die Untersuchungen in Eisbärhaar zunächst unterschiedliche Methoden der Probenverarbeitung und verschiedene Testverfahren verglichen und validiert werden. Hierfür konnten zahlreiche Haarproben während medizinisch notwendiger Narkosen, von Jungtieruntersuchungen oder aus den Gehegen opportunistisch gesammelt werden und für umfangreiche methodologische Voruntersuchungen genutzt werden. Zusätzlich konnten neben Eisbär Felix aus Nürnberg fünf weitere Bären so trainiert werden, dass eine regelmäßige Rasur derselben Körperstelle über einen Einjahreszeitraum möglich war. Die so von Hals oder Pfote gewonnenen Haarproben konnten also zeitlich zugeordnet werden, was für eine Interpretation der Messwerte entscheidend ist. Die Verwendung eines bestimmten Testverfahrens, der Flüssigkeitschromatographie mit Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS), ermöglichte es dem Forscherteam zusätzlich zu Cortisol auch weitere Steroidhormone wie Testosteron, Progesteron und Cortison aus ein und derselben Haarprobe zu analysieren. So konnten erstmals Stresshormone und Sexualhormone von Eisbären beider Geschlechter über einen längeren Zeitraum gemessen werden. Dabei konnten zunächst keine klaren saisonalen Unterschiede der Hormonwerte festgestellt werden, jedoch zeigte sich ein starker Effekt der rasierten Körperstelle auf die gemessenen Hormonspiegel.

Die Ergebnisse der Studie liefern somit neben grundsätzlichen endokrinologischen Fakten zu Eisbären, vor allem wichtige Informationen zu Methodik und Studiendesign zukünftiger Forschungsarbeiten die sich mit der non-invasiven Messung von Stress- und Sexualhormonen von Eisbären befassen.

Während Routineuntersuchungen von Eisbären konnten auch zahlreiche Haarproben gewonnen werden. Hier: Blutentnahme in Narkose (Tierpark Neumünster, Foto: V. Kaspari)

Neben der Rasur am Hals wurde auch die Entnahme von Haarproben an der Pfote trainiert (Tiergarten Schönbrunn, Foto: A. Hein)

Pipettieren der Steroid-Extrakte in die Immunoassay-Platten im Labor der Technischen Universität Dresden (Foto: A. Hein)

Wie kann man wissen, dass es einem Zootier gut geht?

Workshop im Tiergarten Nürnberg über Indikatoren für das Wohlergehen von Tieren

Bei einem internationalen wissenschaftlichen Workshop im Mai 2016 diskutierten 80 Experten aus Forschung und Praxis und Vertreter von Interessensorganisationen im Tiergarten Nürnberg über Indikatoren, mit denen sich das Wohlergehen von Tieren objektiv bestimmen lassen kann.

Die ersten Bemühungen, das Wohlergehen von Tieren genauer zu erfassen, stammen aus dem Jahr 1965 und wurden von der englischen Regierung unter der Leitung von Prof. Brambell als die „five freedoms“ formuliert. Dabei gilt es, grundsätzliche Bedürfnisse sicher zu stellen. Die Tiere dürfen keinen Hunger und keinen Durst erleiden und es muss alles getan werden, dass es die Tiere komfortabel haben, sie gesund bleiben und sich sicher fühlen. Aus heutiger Sicht müssen die Bedürfnisse nach Behaglichkeit und Sicherheit weiter erforscht werden, um die optimalen Bedingungen, unter denen Tiere gehalten werden sollten, zu bestimmen. 2015 veröffentlichte die Weltorganisation der Zoos WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) mit Caring for Wildlife (unter: www.waza.org) eine entsprechende Strategie im Bezug auf das Wohlergehen der gehaltenen Tiere. Der Ansatz beschreibt animal welfare als ein multidimensionales Konzept, das verschiedene Bereiche wie das Verhalten von Tieren, die Endokrinologie, die Lebensgeschichte, Aspekte der Tierhaltung, Kognition und Evolution vereint.

Die europäische Ebene

In den letzten Jahren förderte die Europäische Kommission Verbesserungen im Umgang mit dem Wohlergehen von Tieren. Auch wenn sich der Fokus auf Nutz- und Labortiere richtete, wurden auch Zootiere einbezogen. Die öffentliche Diskussion über das Wohlergehen von Delphinen, Menschenaffen und Elefanten waren sicherlich eine Hauptantriebsfeder Zootiere mit auf die Tagesordnung zu setzen. Da es jetzt wissenschaftliche Methoden gibt, die eine objektive Evaluation des Wohlergehens von Tieren ermöglichen, ist es unabdingbar diese einzusetzen, um die Haltung von Zootieren zu optimieren. Zoos sind verpflichtet und es auch der Gesellschaft schuldig, eine Strategie zu erarbeiten, die das Wohlergehen der in menschlicher Obhut gehaltenen Tiere sicher stellt. Unter dieser Prämisse begann der Tiergarten Nürnberg mit unterschiedlichen Interessensvertretern Gespräche zu führen. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, einen Workshop über Indikatoren für das tierische Wohlergehen von Meeressäugetieren zu organisieren. Dieser fand unter der Schirmherrschaft des Europaparlamentariers Dr. Pavel Poc vom 3. bis 5. Mai 2016 in Nürnberg statt. Das Treffen wurde von der EAAM (European Association for Aquatic Mammals), der EAZA (European Association for Zoos and Aquaria), der Alliance of Marine Mammal Parks and Aquariums, dem Verband der Zoologischen Gärten (VdZ), der WAZA (World Association of Zoos and Aquariums), dem Europabüro der Stadt Nürnberg und Tiergarten Nürnberg ausgetragen.

Zusammenfassung des Inhalts der Workshop- Präsentationen

Das Symposium verfolgte ein gemeinsames Ziel: die Etablierung von Indikatoren für das Wohlergehen am Beispiel einer Schlüsseltierart, dem Großen Tümmler. Mehr als 80 Vertreterinnen und Vertreter nahmen am Symposium teil. Sie kamen aus ganz verschiedenen Institutionen und Organisationen mit ganz verschiedenen

Meinungen zur Haltung von Wildtieren in Zoos. Darunter Veterinärmediziner, Verhaltensbiologen und Forscher aus der kognitiven Psychologie und der Zoound Wildtierbiologie.

Zu Beginn betonten Pavel Poc und Tiergartendirektor Dag Encke, dass es einen Bedarf nach wissenschaftlichen Methoden gibt, um das Befinden von Tieren zu messen. Die Europäische Union wie auch Zoo-Organisationen erachten es als notwendig an, die Anstrengungen über das Verständnis darüber was Tiere in menschlicher Obhut brauchen, zu verstärken. Animal welfare muss gewährleistet werden können.

Anastasia Komnenou von der staatlichen tierärztlichen Behörde Griechenlands betonte die Rolle der modernen Zoos wie auch die Notwendigkeit nach objektiven Indikatoren für Wohlergehen zu suchen. Da Zoos ein breites Spektrum von Tierarten zeigen, spielen sie eine Rolle im wachsenden Bewusstsein der Öffentlichkeit über den Erhalt der Biodiversität (Artenvielfalt). In diesem Zusammenhang wurde auch der auf den fünf Freiheiten beruhende, Jahrzehnte alte „animal welfare“- Ansatz weiterentwickelt. Wie Komnenou heraushob, umfassen die Meinungen von Menschen gegenüber der Nutzung von Tieren ein breites Spektrum an Positionen. Von extremen Positionen wie Tierquälerei und daraus resultierenden Tierbefreiungen, über die allgemeine Forderung nach Tierrechten bis hin zu Meinungen, die eine Haltung und Nutzung von Tieren unter bestimmten Voraussetzungen befürworten. Gemäß der Tatsache, dass das Wohlergehen von Tieren nicht mit einem einzigen und zuverlässigen Mess-Parameter bestimmt werden kann, bietet ein “Werkzeugkasten” mit verschiedenen Messinstrumenten einen optimalen Ansatz, um die Bedürfnisse jeder Tierart und jedes individuellen Tieres sicher zu stellen. Dieser Kasten beinhaltet drei Messebenen:

a) direkte tierbasierte Messungen, die die mentale und physische Verfassung des Tieres widerspiegeln,

b) indirekte umwelt- oder ressourcenbasierte Messungen und

c) indirekte menschliche Auslegungen von tierischem Wohlergehen.

Doch selbst wenn dieser Kasten-Ansatz logisch klingt, gibt es noch viele Lücken zu überbrücken. So weichen die Definition und auch die Evaluierung zwischen der wissenschaftlichen Theorie und der praktischen Anwendung ab. Letztlich empfiehlt Komnenou die Entwicklung von Indikatoren, die leicht anzuwenden, wie auch günstig und schnell umzusetzen sind.

Heather Bacon von der University of Edinburgh begann ihren Vortrag mit einem Statement der EU, in dem Tiere offiziell als “Sentient Beings” (Lissabon-Vertrag, 1997) anerkannt werden. Anzuerkennen, dass Tiere fühlen und leiden können, wirft eine ethische Verantwortung für die Tierhalter auf, sicher zu stellen, dass es den Tieren gut geht. Weiterhin nahm Bacon in ihrer Präsentation die Tatsache in den Fokus, dass das animal welfare ein eigener Wissenschaftsbereich ist und deshalb über wissenschaftliche Methoden verfügt, die messbar sind. Ein Aspekt ist das Verhalten der Zootiere, bezogen auf das natürliche Verhalten der Tiere. Die Verhaltensweisen, die Tiere in der Natur zeigen, gelten als Referenz, für das, was normal ist. Tierische Verhaltensund Ökologiestudien wie auch physiologische Studien liefern ein passendes Rahmenwerk für das Zoomanagement. Mit diesem evidenz-basierten Ansatz kann das Wohlergehen der Zootiere verbessert werden, indem der derzeitige Status mit einer aktiven Unterstützung des positiven Wohlergehens der Zootiere in Beziehung gesetzt wird (benchmarking).

Die Bedeutung von Verhaltensstudien war auch der Hauptfokus von Norbert Sachser von der Universität Münster. Das Wohlergehen von einem Tier kann durch Physiologische- und Verhaltensmessungen ermittelt werden. Doch die physiologischen Parameter – wie etwa die Plasmakonzentration von Cortisol – allein können leicht in die Irre führen. So sollte die Verbindung von Physiologischen- und Verhaltensbeobachtungen angewandt werden, um den Zustand eines Tieres zu ermitteln. In Bezug auf die Vorgehensweise wie Wohlergehen erreicht werden soll, forderte Sachser, dass die Beziehungen zwischen

(a) Evolution und Wohlergehen,

(b) Lebensgeschichte und Wohlergehen und

(c) die aktuelle Umgebung und Wohlergehen einbezogen werden sollten.

Weiterhin hat Sachser vorgeschlagen, dass es nicht erforderlich ist die Bedingungen unter denen Tiere in der Natur leben, zu kopieren. Jedoch sollte das natürliche Verhalten als Referenz dienen, um ermitteln zu können, was Tiere benötigen. In Bezug auf die Lebensgeschichte brauchen besonders soziallebende Tiere die Erfahrung von Sicherheit während der frühen Phase ihrer Entwicklung und die Möglichkeit des Lernens durch Nachahmung während der Adoleszenz.

Bezüglich der Umwelt des Tieres haben sich das Konzept der Verhaltensbereicherung und der sozialen Förderung durch passende, kompatible Partner, als erfolgreich erwiesen, um die Lebensqualität der Tiere zu verbessern. Eine weitere wichtige Methode, die genutzt werden kann, um zu sehen, ob ein Tier wirklich erhält, was es will, sind Wahl- oder Präferenztests. In diesem experimentellen Aufbau muss das Tier arbeiten (zum Beispiel durch das Wegschieben einer schweren Tür), um Zugang zu einer von ihm bevorzugten Ressource zu erhalten. Diese Methode hilft zu verstehen, was das Tier grundsätzlich braucht.

Kognitive Prozesse spielen definitiv eine wichtige Rolle im Verhalten. Unser Bemühen Verhalten zu verstehen, ist nur vollständig, wenn das kognitive Potential des Tieres einbezogen wird. Es ist weitgehend akzeptiert, dass es wichtige Zusammenhänge zwischen Tierkognition und tierischem Wohlergehen gibt. Tierisches Leiden kann in Angst und chronischen Stress münden. Diese können erwiesenermaßen wichtige Aspekte der Kognition wie Aufmerksamkeit, Erinnerung und Entscheidungsfindung beeinflussen. Mittels operanter Konditionierungsversuche konnte z.B. nachgewiesen werden, dass Vögel wie Stare, die in Käfigen ohne jegliche Art von Beschäftigung gehalten werden, pessimistischer in der Interpretation von mehrdeutigen Situationen sind. Da der aus der Humanpsychologie bekannte informationsverarbeitende Ansatz auch der Untersuchung kognitiver Prozesse bei Tieren zugrunde liegt, ist es einleuchtend, dass Kognition bei den unterschiedlichsten Tieren von der Ameise bis hin zum Schimpansen untersucht werden kann.

Es ist dieser Ansatz, der der Annahme widerspricht, dass nur Säugetiere zu höheren kognitiven Leistungen in der Lage sind. Die Daten, die Onur Güntürkün von der Ruhr-Universität Bochum vorstellte, zeigten deutlich, dass Vögel mit einem vergleichsweise zu Säugern kleinem Gehirn ohne Kortex in der Lage sind, eine kognitive Leistung aufzuweisen, die mit derjenigen von Primaten und anderen Säugetieren gleichwertig ist. Somit zeigt sich, dass die neuronalen Grundlagen, die komplexe kognitive Vorgänge ermöglichen mehrfach und parallel in der Evolution aufgetreten sind. Basierend auf diesen Erkenntnissen ist es offensichtlich, dass die Erforschung des Befindens von Tieren ein breites Spektrum an Tierklassen einbeziehen sollte.

Da der Große Tümmler in Bezug auf seine Anpassungsfähigkeit eine Schlüsseltierart ist, und zu den Tierarten gehören, über deren Haltung kontrovers diskutiert wird, war es ein Hauptziel des Nürnberger Treffens wissenschaftlich fundierte Indikatoren für das Befinden zu erarbeiten. Isabella Clegg stellte das erste praxisorientierte Wohlergehens-Bewertungsprotokoll (C-Well®) vor. Es beinhaltet 36 Punkte, die sowohl tierals auch ressourcenbasierte Messungen umfassen. Das C-Well®-Protokoll wurde für individuelle Delphine entwickelt und bereits angewandt. Dabei sind Vergleiche zwischen verschiedenen Wohlergehens-Kriterien wie auch unter Altersklassen, Geschlecht, Gruppe und Institutionen möglich. Obwohl einige Mess-Parameter noch validiert werden müssen, stellt das C-Well® Protokoll den ersten praktischen Handlungsrahmen dar, um objektiv das Wohlergehen von Delphinen zu evaluieren. Während des Treffens stimmten alle Teilnehmenden zu, dass das C-Well®-Protokoll als Zugang zum Wohlergehen von Delphinen genutzt werden kann und ein gutes Mittel für Indikatoren über das Wohlergehen von Delphinen und anderen Meeressäugetieren bietet.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass in den letzten Jahrzehnten Zoos und Aquarien große Anstrengungen unternommen haben, um die Haltungsbedingungen im Bezug auf das Wohlergehen der gehaltenen Tiere zu optimieren. Durch Maßnahmen wie Gehegegestaltung, Fütterungsroutinen, Training und Verhaltensbereicherung, um nur einige zu nennen, ist es Zoos gelungen, den Tieren eine Umgebung zu bieten, die die Tiere physisch und psychisch herausfordert. Dennoch garantieren all diese Maßnahmen nicht automatisch ein gutes Befinden der Tiere. Um die Wirksamkeit all dieser Veränderungen zu überprüfen ist noch Forschungsarbeit notwendig. Nur durch gezielte Verhaltensbeobachtungen und andere wissenschaftliche Methoden wird es erst möglich sein, herauszufinden welche Auswirkungen die einzelnen Maßnahmen haben.

Der Nürnberger Workshop befasste sich mit den Herausforderungen, denen wir bei der Entwicklung und Anwendung von Indikatoren für das Wohlergehen ausgesetzt sind. Aber stellte auch klar, dass wir nur durch Forschung in der Lage sind, das Wohlergehen der Tiere objektiv zu erfassen. Die Diskussionen zeigten auch, dass eine Evaluierung von tierischem Befinden aufgrund der Komplexität und der praktischen Implikationen viel debattiert wird. Mit dem C-Well®-Protokoll wurde zum ersten Mal versucht, das Wohlergehen von Delphinen mithilfe eines auf wissenschaftlichen Methoden basierenden Protokolls zu evaluieren.

Für die politische Diskussion zeigte der Workshop, dass Wissenschaft ein neutraler Boden ist, wo Menschen mit einem breiten Meinungsspektrum lernen können friedlich an einem gemeinsamen Ziel zu diskutieren: dem tierischen Wohlergehen.

Übersetzung und Redaktion: Nicola A. Mögel

Der Text basiert auf: von Fersen, L., Encke, D., Baumgartner, K., and Mägdefrau, H. 2016. Animal welfare indicators workshop at Zoo Nuremberg. WAZA News, August 2016 (3/16), pp 14-16.

Stresshormonmessungen bei Eisbären

Tiergartenfreunde unterstützen die Datensammlung

manati 31. Jahrgang, Heft 1, Juni 2016, Seite 26.

Der Nürnberger Eisbär Felix ist auf Reisen. Im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms war er zuerst in der Wilhelma in Stuttgart und reiste Ende November 2015 weiter in den niederländischen Zoo Rhenen. Da Reisen nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere Stress bedeuten kann, wird anhand des Cortisolspiegels von Felix während der Reise der Stresslevel erfasst. Dafür wird der Kot des Tieres untersucht. Die Ergebnisse bestätigen: Felix bleibt beim Transport gelassen. Im Training mit Tierpflegerin Stefanie Krüger lernte er bereits den Umgang mit der Transportkiste, sodass er diese auch problemlos ohne Narkose betritt.

Neben dieser Analyse wird Felix seit gut zwei Jahren in regelmäßigen Abständen an einer kleinen Stelle am Hals rasiert. Die dabei gewonnen Proben geben wichtige Hinweise über die eventuelle jahreszeitliche Schwankung des Cortisolgehalts. Dadurch wird es ermöglicht eine individuelle „Normalkurve“ zu erstellen. Er ist der erste Eisbär weltweit, bei dem eine solche Untersuchung durchgeführt wird.

Die Messung von Stresshormonen wird nicht nur beim Menschen, sondern auch im Tierreich immer öfter zur Beurteilung des Gesundheitszustandes herangezogen. Deshalb sammeln der Tiergarten Nürnberg sowie 13 weitere europäische Zoos seit 2013 Haare und Kot von Eisbären, um unterschiedliche Labormethoden zur Cortisolanalyse zu vergleichen. Die Nachweiszeiten sind hier maßgeblich von den Proben abhängig. Während sie im Blut nur wenig Minuten und im Urin etwa zwölf Stunden nachgewiesen werden können, ist eine Messung des Cortisolgehalts in Kot anderthalb Tage und in den Haaren mehrere Monate möglich. Außerdem sollen Zusammenhänge und Einflüsse von Jahreszeit, Alter, Geschlecht und möglicherweise Stress auslösender Ereignisse erarbeitet werden. Zu solchen Ereignissen könnten der Transport im Rahmen des Zuchtprogramms oder die anschließende Vergesellschaftung zählen.

Gerade im Bereich der Zoo- und Wildtiere wird auf diesem Gebiet in den letzten Jahren intensiv geforscht. Besonders die Untersuchung von Haaren und Kot spielt dabei eine wichtige Rolle. Hierdurch können Gesundheit und Wohlergehen von sonst nur schwer zugänglichen Tieren untersucht werden.

Dieses Projekt zeigt die wichtige Rolle von Zoos im Bereich der Forschung und der Arterhaltung. Die im Laufe der Studie gesammelten Werte liefern entscheidende Informationen zur Dateninterpretation von wild lebenden Tieren. Im Freiland wäre eine derartige Grundlagenstudie nicht oder nur äußerst schwer durchführbar. Hierbei wird auch ein weiteres Mal der große Nutzen eines entsprechenden Trainings sichtbar. Durch das sogenannte Klicker-Training wird eine medizinische Kontrolle ohne direktes Handling oder Narkose ermöglicht. Dadurch können Stress und Risiken für Tier – und Mensch – deutlich reduziert werden.

Dieses Projekt zur Datensammlung für die Freilandforschung wurde vom Verein der Tiergartenfreunde Nürnberg e. V. gefördert.

Anna Hein | Redaktionell überarbeitet von Manuel Schreier

Rasur zur Cortisolmessung bei Eisbär Felix

Was Haare und Harn verraten

Hormontests helfen, die Haltung zu beurteilen Spezialistin aus Toronto forscht seit 15 Jahren

Tiergartenzeitung Ausgabe 11, Dezember 2015, Seite 4.

Doktor Dolittle konnte mit Tieren sprechen, Dr. Lorenzo von Fersen kann das nicht. Der Tiergarten-Kurator für Forschung und Artenschutz sucht trotzdem nach Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. Denn er möchte erforschen, wie sich die Tiere im Zoo „fühlen“. Ob ein Lebewesen körperlich fit ist, lässt sich tiermedizinisch überprüfen, doch wie steht es um sein Wohlbefinden („animal welfare“)? „Leidet“ Eisbär Felix unter den häufigen Transporten in andere Zoos, oder „freut“ er sich über die Auswahl an Gehegen und paarungswilligen Weibchen? Und wie ist es mit den Großen Tümmlern in der Lagune? Führt ihr vergleichsweise reizarmer und räumlich eingeengter Lebensraum zu chronischem Stress, oder hat die Beckengröße keinerlei Einfluss auf ihr Wohlbefinden? Behauptungen aufzustellen, ist einfach, die richtigen Parameter zu messen, ist schwer, und noch schwieriger kann die Interpretation der Daten sein.

Das Hormon Cortisol ist ein guter Anzeiger für Stress. In Blut und Speichel lässt es sich nur wenige Minuten nach der Ausschüttung nachweisen. Es unterliegt auch einer tageszeitlichen Rhythmik. Die Speichelproben von Delphinen müssen immer zur gleichen Uhrzeit gewonnen und sofort eingefroren werden. Dagegen liegt das Zeitfenster für Urinproben bei etwa zwölf Stunden, und im Kot lassen sich die Abbauprodukte des Cortisols noch eineinhalb Tage nach dem Stressereignis auffinden. Am längsten hält sich das Hormon in den Haaren. Wer weiß, wie schnell die Haare einer Tierart im Jahresverlauf wachsen, kann Stressereignisse noch Monate zurückdatieren. Entsprechende Untersuchungen laufen im Tiergarten seit zwei Jahren. „Felix ist weltweit der erste Eisbär, der regelmäßig alle drei bis vier Wochen rasiert wird“, berichtet Lorenzo von Fersen.

Den Tierpflegern ist es gelungen, den Polarbären mittels Clicker-Training ans Gitter zu „locken“ und die kleine Rasur über sich ergehen zu lassen. Noch werden die Haarproben nur gesammelt. Erst wenn die methodischen Probleme gelöst sind, sollen sie auf ihren Cortisolgehalt hin untersucht werden.

Grundlagenforschung lebt vom Erfahrungsaustausch. Mitte Oktober hat Lorenzo von Fersen im Tiergarten einen Workshop zum Thema „Hormon- Monitoring bei Zootieren“ veranstaltet. Gabriela Mastromonaco, Kuratorin für Reproduktionsprogramme und Forschung des Zoos in Toronto, hielt gleich zwei Vorträge.

Die Biologin erforscht seit 15 Jahren im zooeigenen Labor die Sexual- und Stresshormone von Säugetieren. Sie gilt als Koryphäe auf dem Gebiet der Fortpflanzungsbiologie. Dank ihrer Hilfe konnte der Zoo von Toronto am 13. Oktober eine Zwillingsgeburt beim Großen Panda feiern. Zuchterfolge außerhalb Chinas sind äußerst selten, nicht zuletzt, weil die Weibchen des Großen Panda nur einmal im Jahr einen spontanen Eisprung bekommen und danach allenfalls für 24 bis 72 Stunden empfängnisbereit sind.

Auf eine natürliche Paarung brauche man im Zoo nicht zu hoffen, sagt Mastromonaco. Selbst wenn das Weibchen in der „Hitze“ sei, gehe das Männchen achtlos am Käfig vorbei. „Ich weiß nicht, wie das im Freiland wirklich funktioniert.“ Im Toronto Zoo wurde der Eisprung durch eine Hormongabe ausgelöst und das Weibchen künstlich besamt.

„Die Manipulation der Hormone ist die Basis der Reproduktionsmedizin bei Zootieren“, sagt die Expertin. Mit Hormonen könne das Verhalten der Tiere verändert, der Zeitpunkt der Fortpflanzungsfähigkeit gesteuert und unerwünschter Nachwuchs verhindert werden.

Rückschläge seien unvermeidlich, wie im Fall einer Gorilladame, die die Anti- Baby-Pille, die in ihrer täglichen Mahlzeit versteckt war, heimlich ausgespuckt hatte. Aber ohne Management könne der Zoo seine Artenschutzziele nicht erreichen.

„Wenn weibliche Sumatra-Tiger nicht genügend Östrogen im Blut haben, wird die Paarung lebensgefährlich“, berichtet die Biologin. Nachdem bereits ein Tigerweibchen im Toronto Zoo vom Männchen totgebissen wurde, ließ man die nächste Paarung nur noch unter kontrollierten Hormongaben zu. Mit Erfolg für diese, vom Aussterben bedrohte, Tierart.

Text: Mathias Orgeldinger

Haarproben von Eisbär Felix