Sensorik bei Delphinen

27/04/2020

Auswilderung Bartgeier

28/04/2020Erhaltungszucht:

EEP

Wer mit wem, wo und wie oft?

Weltweit ist der Schwund an biologischer Vielfalt ungebremst. Zoos helfen dabei, Tierarten zu erhalten. Viele moderne Zoos fungieren heutzutage als Artenschutzzentren – sie hüten letzte genetische Schätze von Tierarten, deren Bestände in freier Wildbahn immer weiter zurückgehen oder sogar schon als ausgestorben gelten.

Erhaltungszucht ist das gezielte Management von Population unter menschlicher Obhut. Wer mit wem, wo und wie oft – Fragen, die sich der Koordinator eines EEPs (EAZA ex situ programme) stellen muss. Ziel der EEPs ist es, dauerhaft sich selbst erhaltende Populationen der jeweiligen Arten aufzubauen bzw. zu erhalten, um nicht auf Naturentnahmen angewiesen zu sein. Bei Bedarf können so auch Tiere zur Bestandsstützung bzw. zur Wiederansiedelung zur Verfügung gestellt werden.

Unser Beitrag

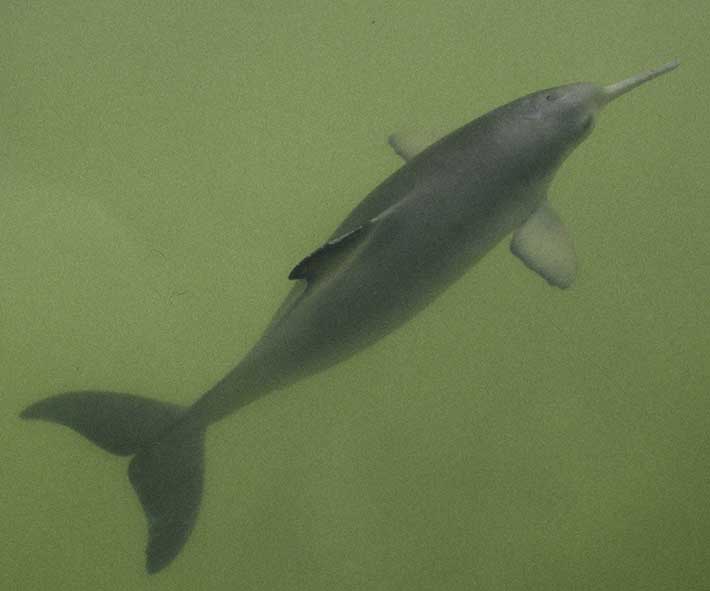

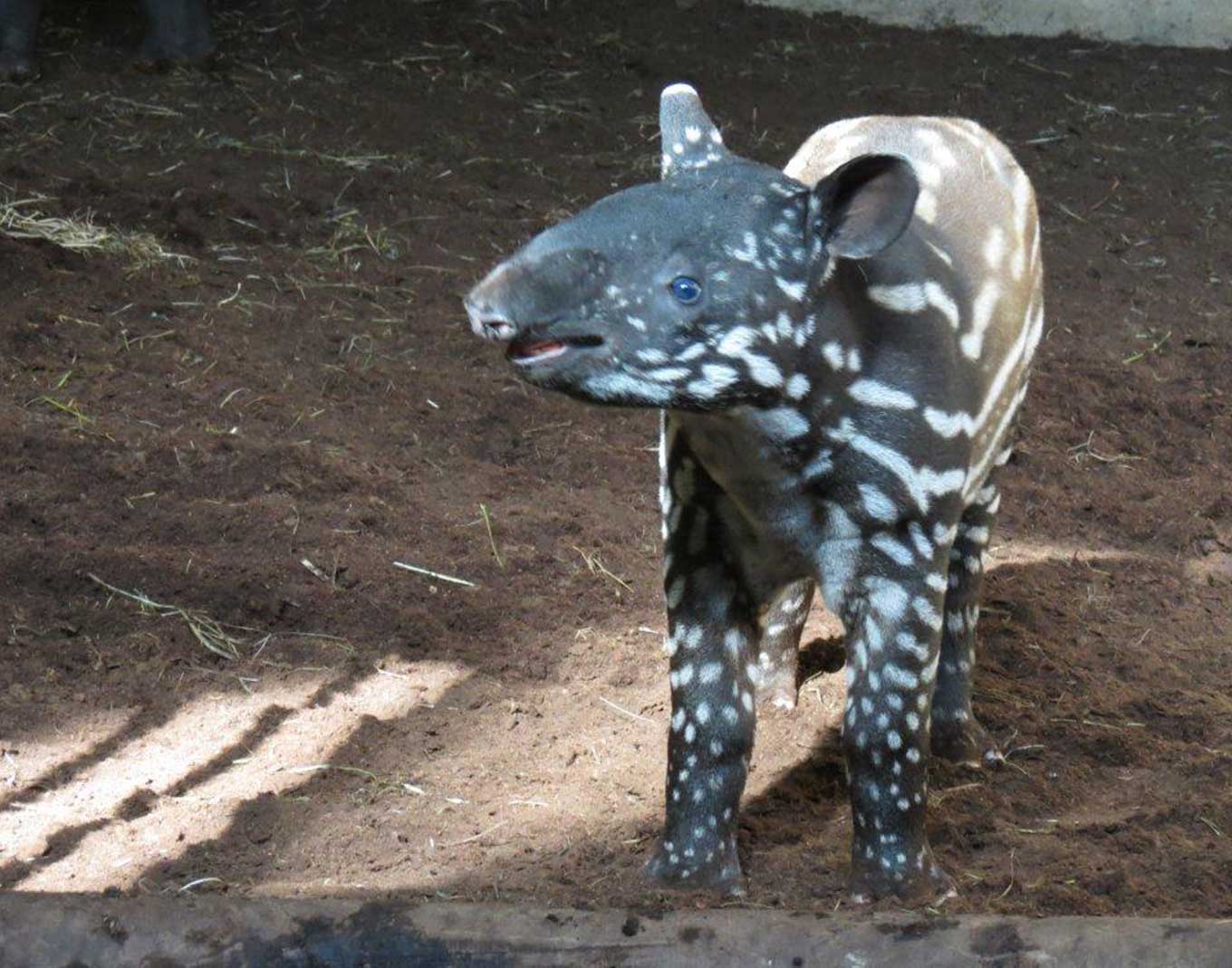

Der Tiergarten Nürnberg beteiligt sich mit über 30 Arten an den Ex-situ-Programmen (EEP) der EAZA und koordiniert mehrere EEPs, darunter das EEP für Seekühe (Trichechus manatus), Schabrackentapire (Tapirus indicus) und Hirscheber (Babyrousa babyrussa). Seit 1987 ist der Tiergarten Nürnberg für das EEP der Schabrackentapire, seit 2002 für das EEP der Seekühe und seit 2019 für das EEP und das ISB (International Studbook) der Hirscheber verantwortlich. Seit 2023 koordiniert der Tiergarten Nürnberg auch das EEP für den Lahille Großen Tümmler (Tursiops gephyreus). Das Besondere an diesem EEP ist, dass diese Art derzeit in keinem Zoo der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) gehalten wird und höchstwahrscheinlich auch in Zukunft nicht gehalten werden wird. Der Schwerpunkt in diesem EEP liegt auf dem Artenschutz vor Ort, der Forschung und anderen Ex-situ-Maßnahmen, die von Nürnberg aus koordiniert werden.

EEP Manati

EEP Schabrackentapire

© Marion und Dieter Sempf

© Michael Geller

© Ludwig Jakobi

© Christian Langhans

EEP Hirscheber

EEP Lahille Tümmler

© Hartmut Strobel

© Christian Langhans

© Christian Langhans

© Christian Langhans

So funktioniert ein EEP

Artikel zum Thema

Partnervermittlung für Seekühe

Lorenzo von Fersen sichert mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm das Erbgut für gefährdete Tiere – Nürnberg ist für Tapire und Manatis zuständig

Tiergartenzeitung Ausgabe 3, Oktober 2011, Seite 1.

Wer darf sich mit wem fortpflanzen? Wofür es in der Natur keine Einschränkungen gibt, das ist in Tiergärten bei manchen Arten genau geregelt: Das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) steuert die Nachwuchsfrage bei vom Aussterben bedrohten Arten. Das EEP ist eine Maßnahme des europäischen Zoo Dachverbands EAZA (European Association of Zoos and Aquariums), in dem über 300 Zoos, Tierparks und Aquarien zusammengeschlossen sind.

Rund 150 EEP für Vögel, Säugetiere, Reptilien, Amphibien und Fische gibt es momentan in den europäischen Zoos: Der Nürnberger Tiergarten führt beispielsweise die Zuchtprogramme für Schabrackentapire und Manatis. In manchen Projekten arbeiten die Europäischen Erhaltungszuchtprogramme mit vergleichbaren Zusammenschlüssen in Asien, Amerika oder Australien zusammen.

Was steht nun in den Unterlagen drin? Zuchtbuchführer Lorenzo von Fersen hat genau verzeichnet, welche der 33 Seekühe aus neun europäischen Zoos welche Vorfahren und Kinder haben, wo sie geboren und wo verstorben sind. Schließlich soll der Genpool der gefährdeten Säuger möglichst breit gehalten und Inzucht vermieden werden. Einen Stammbaum für die urigen Elefanten-Verwandten zu erstellen, erwies sich übrigens als gar nicht so leicht, da bei den Seekühen mehrere zuchtreife Männchen in der Gruppe lebten: Zunächst kraulten die Pfleger die bis zu 1,5 Tonnen schweren Tiere mit einer Stahlbürste und versuchten so, ausreichend Hautschuppen für einen genetischen Nachweis zu erhalten. „Doch die Proben waren zu klein und außerdem zu stark verschmutzt“, berichtet Tiergarten-Direktor Dag Encke, „daher erfolgt nun die Analyse anhand von Haaren, die wir mit der Wurzel ausreißen.“ Das klappt mittlerweile erstaunlich gut. Anschließend untersucht das Münchner Institut für genetische Zoologie die Proben.

Warum koordiniert ausgerechnet der Tiergarten die europäischen Manati-Bestände? „Die weltweit beste Zuchtgruppe stammt aus Nürnberg, wir haben die meiste Erfahrung“, erklärt Direktor Encke. „Insgesamt kamen hier 19 Jungtiere zur Welt, von denen 17 noch leben.“ Und zwar verteilt auf unterschiedliche Anlagen in Berlin, Dänemark, Italien, Frankreich oder auch Singapur und Japan – die gutmütig wirkenden Seekühe sind ein erfolgreicher Exportschlager.

Der Zuchtbuch-Halter betreibt aber nicht nur Manati-Genealogie, er soll die beteiligten Zoos auch auf den gleichen Wissensstand bringen. Das fängt bei der Eingewöhnung von Neuankömmlingen an: Es hat sich bewährt, sie mithilfe von leckeren Speisen wie Rote Bete, gekochten Kartoffeln, Ahorn- und Weidenästen sowie Salaten mit ihrer unbekannten Umgebung vertraut zu machen. Solche Tipps kann man an die Zoos weitergeben.

Wenn die Zucht sehr gut läuft , gelingt es mitunter, genetische Linien nicht nur in Tierparks aufrechtzuerhalten, sondern Individuen wieder in ihren ursprünglichen Lebensraum auszusiedeln. Die letzten frei lebenden Przewalski-Pferde wurden 1969 gesehen, Großgrundbesitzer und Zoos züchteten die asiatischen Wildpferde jedoch in Gehegen weiter. Das war derart erfolgreich dass eine Gruppe dieser Huftiere 1997 in der Mongolei ausgewildert wurde – mit Beteiligung des Nürnberger Tiergartens. Der Bestand war 2009 bereits auf 150 Pferde gewachsen, als ein bitterkalter Winter die Zahl auf nunmehr rund 60 Przewalski-Pferde dezimierte. „Eine frustrierende Erfahrung“, meint Nürnbergs Manati-Zuchtbuch-Halter von Fersen.

Doch es gibt auch erfreuliche Entwicklungen: Bei den Goldenen Löwenäffchen (so genannt wegen ihrer üppigen Mähne) gelang das laut Experten erfolgreichste Artenschutzprojekt. Durch Rodungen war deren Lebensgrundlage – der südostbrasilianische Regenwald – extrem reduziert worden. Forscher brachten der Bevölkerung bei, wie sie die Randzonen des Regenwalds erfolgreich und behutsam zugleich bewirtschaften.

Goldene Löwenäffchen sind keine Haustiere

Außerdem überzeugten die Zoologen die Ureinwohner, die Goldenen Löwenäffchen nicht mehr wie bisher als niedliche Haustiere zu halten, sondern ihnen die Freiheit zu lassen. So konnten die Artenschutz- und Zuchtprogramme den Bestand der kleinen Primaten durch Aufklärung der Bevölkerung stabilisieren. Der erzieherische Aspekt ist beim EEP ebenfalls sehr wichtig, betont Encke.

Text: Hartmut Voigt

Spannende Ahnenforschung bei den grauen Kolossen

Bei den Seekühen im Tropenhaus nehmen Wissenschaftler Proben von Haarwurzeln für die DNA-Analyse, um die Verwandtschaftsverhältnisse zu klären

Tiergartenzeitung Ausgabe 1, Oktober 2010, Seiten 6-7.

Man muss schon ziemlich lange auf See sein, um die grauen Kolosse mit Meerjungfrauen zu verwechseln. Aber eines hat Christoph Kolumbus im Golf von Mexiko offenbar erkannt: Seekühe sind fabelhafte Wesen. Sie sind die einzigen pflanzenfressenden Säugetiere, die sich als frühere Landtiere auf ein Leben im Wasser spezialisiert haben. Wie 50 Millionen Jahre alte Fossilien aus Ungarn belegen, hatten ihre Vorfahren noch vier Extremitäten. Bei den heutigen Arten fehlen dagegen die Hinterbeine – Vorderbeine und Schwanz sind zu Flossen umgebildet. Vor der Eiszeit waren die Seekühe mit zahlreichen Arten vertreten, heute leben nur noch vier Spezies in zwei Familien. Ihre nächsten Verwandten sind die Elefanten. Wer die beliebten Dickhäuter am Schmausenbuck vermisst, kann sich damit trösten, dass Nürnberg in Fachkreisen als Welthauptstadt der Seekuhzucht gilt.

Mit 19 Geburten ist der Tiergarten so erfolgreich wie kein anderer Zoo. Teilweise tummelten sich bis zu elf Tiere in der kleinen Anlage im Tropenhaus. ”Mehr Fleisch als Wasser“, schmunzelt der Forschungsbeau ragte Lorenzo von Fersen, der das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) für Karibik-Manatis (Trichechus manatus) koordiniert. Seine Aufgabe besteht darin, 17 männliche und 13 weibliche Tiere, die in neun Zoos über ganz Europa verteilt sind, so zusammenzuführen, dass bei der Zucht keine Inzuchtphänomene auftreten. Das ist schwierig, da der gesamte Genpool auf wenige Exemplare zurückgeht, die aus dem botanischen Garten von Georgetown in Guayana stammen. Wenn das Weibchen mit mehreren Männchen im gleichen Becken lebt, weiß man nie, wer der Vater ist. Lorenzo von Fersen hat daher die Arbeitsgruppe „Molekulare Zoologie“ der TU München um Unterstützung gebeten. Susanne Jacobs soll die Verwandtschaftsverhältnisse der in Europa gehaltenen Seekühe mit genetischen Methoden aufklären. Das Problem mit der Vaterschaft soll es ja auch beim Menschen geben.

Weshalb schon so manche Haarbürste im Labor gelandet ist. Aus frischen Haarwurzeln lässt sich aufschlussreiches Erbmaterial extrahieren. Die Kinds-DNA „verzeiht“ keinen Seitensprung. Gleiche Fragestellung, ähnliche Methode. Da die Manatihaut jedoch bis zu fünf Zentimeter dick ist, darf man zur Stahlbürste greifen. Doch Seekühe sind keine Meerjungfrauen mit wallendem Haar: In der Bürste verfangen sich nur abgestorbene Hautzellen und Algen. „Mit diesem Material lässt sich keine DNA-Analyse durchführen“, sagt Jacobs. Forscher ziehen ihre Gewebeproben zum Teil mit Käsereiben oder Biopsiepfeilen, aber so martialisch will man im Tiergarten nicht vorgehen. Und für Blutentnahmen müsste man das Wasser im Becken ablassen, da die Seekühe – im Gegensatz zu den entsprechend trainierten Delfinen – nicht stillhalten würden. Bleibt noch die Möglichkeit, die DNA aus Darmzellen zu extrahieren, sofern man den Kot individuell zuordnen kann. Susanne Jacobs hat sich schließlich doch für die Methode des ”Haare-Auszupfens“ entschieden. Die kleine Anlage im Tropenhaus ist dafür wie geschaffen. Mit einem Kopfsalat lockt sie ihren Kandidaten an den Beckenrand, tastet nach den wenigen, kurzen Härchen und rupft sie aus. Die Seekuh juckt das nicht. In weniger als einer Stunde hat die Biologin zehn bis 15 Haarwurzeln eingesammelt. Das reicht für eine sogenannte DNAMikrosatelliten- Analyse. Mikrosatelliten sind Orte auf dem Erbmolekül, die durch kurze, sich häufig mehrfach wiederholende Basenpaar-Sequenzen gekennzeichnet sind.

Die Zahl der Wiederholungen und damit die Länge eines Mikrosatelliten, ist von Individuum zu Individuum unterschiedlich. Da das Jungtier die Mikrosatelliten von Vater und Mutter geerbt hat, lässt ihre Länge Rückschlüsse auf die Verwandtschaft zu. Susanne Jacobs sucht im riesigen DNA-Molekül gezielt nach 13 bekannten Mikrosatelliten. Die Ergebnisse der umfangreichen Labortests sind die Basis für das Zuchtbuch.

Außerdem verwendet sie eine immunologische Analyse-Methode, die beim Menschen als „T-Shirt-Test“ bekannt wurde: Frauen schnüffeln an verschwitzter Männerkleidung und bevorzugen dabei die Pheromone männlicher Wesen, deren Gene für die Immunerkennung verschieden sind von den eigenen. Damit stellt Frau sicher, dass ein Kind aus dieser potenziellen Beziehung möglichst viele Krankheitserreger abwehren kann.

Karibik-Manatis leben in getrennten Sippen

Ob dies auch bei Seekühen funktioniert, ist noch ungewiss. Genetische Untersuchungen werden für die Zoologie immer wichtiger. Seit 2006 weiß man, dass die Karibik-Manatis in drei getrennten Populationen vorkommen: in Florida, in der Karibik bis zu den Kleinen Antillen und von dort bis zum Bundesstaat Alagoas im Nordosten von Brasilien. Alle Tiere, die in Europa gehalten werden, gehören zur südlichsten Population. Das ist beruhigend, denn man möchte ja im Zoo keine Vermischung, die es im Freiland gar nicht gibt. Karibische Manatis bevorzugen Mangrovenwälder und Flussmündungen, können sich aber – wie Lorenzo von Fersen selbst beobachtet hat – bis zu 500 Meter von der Küste entfernen. Zum Trinken suchen sie Süßwasserquellen im Meer auf, die sie mit großer Sicherheit wiederfinden. Auf der Roten Liste der Naturschutzorganisation IUCN wird die Art als gefährdet eingestuft. Jagd, Lebensraumzerstörung und Umweltverschmutzung machen den sanften Riesen schwer zu schaffen. „An manchen Abschnitten der brasilianischen Küste sind sie schon verschwunden“, bedauert von Fersen. Die Nürnberger Manatis bekommen täglich 18 bis 20 Kilogramm Grünzeug. Trotz nährstoffarmer Kost bringen sie einiges auf die Waage: „Lisa vom Schmausenbuck“, die 1995 nach Berlin ging, wog 893 Kilogramm bei einer Länge von 3,3 Metern. Derzeit wird das Nürnberger Becken von Mara (16 Jahre alt), Zorro (7) und Herbert (1) bewohnt. Im neuen Manatihaus werden sie etwa zehnmal so viel Fläche zur Verfügung haben. Genügend Platz, um sich im Gewirr von Wurzeln zu verstecken. Je nach Sonneneinfall und Oberflächenspiegelung werden sie vielleicht sogar die Silhouetten von Meerjungfrauen annehmen.

Text: Mathias Orgeldinger