Erhaltungszucht: EEP

28/04/2020

Delphinschutz in Brasilien

29/04/2020Auswilderung Bartgeier

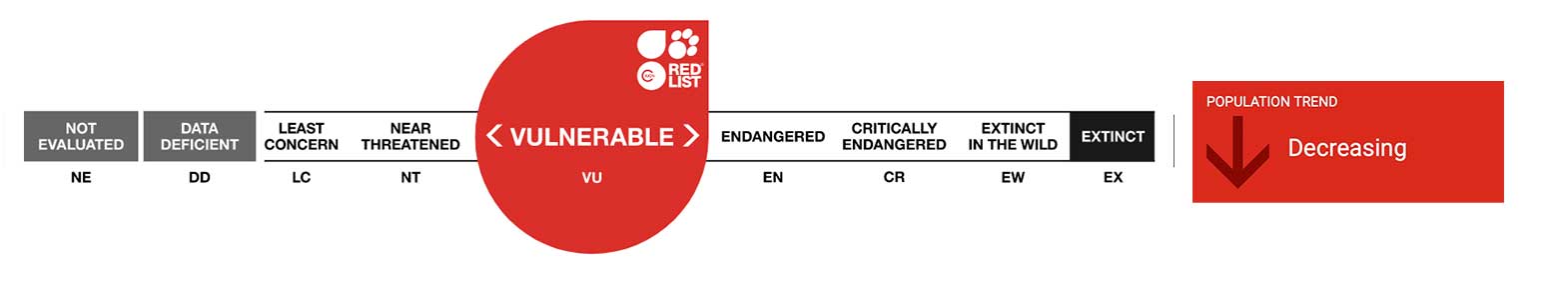

IUCN Rote Liste: Bedrohungsstatus / Populations-Trend

Der Bartgeier (Gypaetus barbatus) ist mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,9 Metern der größte Greifvogel Europas. Wohl auch das mit der Größe verbundene beeindruckende Erscheinungsbild der Tiere trug zum Irrglauben bei, der Bartgeier würde junge Lämmer töten, weshalb ihm vom Volksmund auch der mittlerweile nicht mehr geläufige Name „Lämmergeier“ verpasst wurde. Neben Lämmern, so glaubten manche, würde er auch noch Kinder entführen und so wurde der Vogel über lange Zeit intensiv bejagt, sodass nach Abschuss des letzten Tieres im Aostatal (Italien) im Jahr 1913 der Bartgeier in den Alpen ausgestorben war. Mittlerweile weiß man jedoch, dass die Nahrung des Bartgeiers hauptsächlich aus Knochen besteht. Sind diese zu groß, um auf einmal verschluckt zu werden, nehmen die Vögel diese mit in die Luft und lassen sie aus großer Höhe auf ausgewählte Felsen fallen. Anschließend landen die Vögel und verschlucken die aufgespaltenen Knochen und deren nahrhaftes Mark.

Im Zuge eines gesteigerten Bewusstseins für die Lebensweise der Tiere, eines besseren Schutzes sowie erfolgreicher Nachzuchten in Zoos wurde in den 1970er Jahren ein internationales Projekt zur Wiederauswilderung der Bartgeier gestartet. Insgesamt wurden mittlerweile mehr als 220 junge Bartgeier erfolgreich im Alpenraum ausgewildert, sodass man jetzt wieder von einer stabilen Population der Tiere sprechen kann.

Ausgewildertes Jungtier mit Sender - © Franziska Loercher

Unser Beitrag

Der Nürnberger Tiergarten hält mit kurzen Unterbrechungen bereits seit 1965 Bartgeier, wobei es im Jahr 1997 zur ersten erfolgreichen Aufzucht eines Jungtieres kam. Seitdem unterstützt der Tiergarten regelmäßig das Auswilderungsprojekt mit Nachzuchten. Darüber hinaus konnte mit Unterstützung des Vereins der Nürnberger Tiergartenfreunde 2016 eine neue Voliere für diese eindrucksvollen Tiere eröffnet werden. Auch in der neuen Voliere kam es bereits zur erfolgreichen Jungenaufzucht, sodass sichergestellt ist, dass der Nürnberger Tiergarten die Wiederansiedlung dieser Tierart weiter unterstützen wird.

Bartgeier werden im Tiergarten Nürnberg gehalten und gezüchtet.

© Strobel Hartmut

© Susanne Linsenmeyer

© Martin Wink

© Anja Wuerz

Artikel zum Thema

Bartgeier: Nürnberger Adoptiv-Küken wird ausgewildert

Pressemitteilung, 17.05.2023

Ende Mai werden zum dritten Mal zwei junge Bartgeier in Berchtesgaden ausgewildert. Einen davon hatte das Nürnberger Bartgeierpaar adoptiert und großgezogen. Er stammt ursprünglich aus der österreichischen Richard-Faust-Bartgeier-Zuchtstation Haringsee. Ebenfalls in Berchtesgaden ausgewildert wird ein zweiter Bartgeierjungvogel aus dem Alpenzoo Innsbruck.

Der Tiergarten Nürnberg ist Partner im gemeinsamen Projekt von dem bayerischen Naturschutzverband LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) und dem Nationalpark Berchtesgaden in Zusammenarbeit mit der internationalen Vulture Conservation Foundation (VCF).

Da ein Bartgeierpaar aus der Zuchtstation Haringsee in Österreich sogar zwei Eier erfolgreich ausgebrütet hatte – Bartgeier aber immer nur einen Jungvogel großziehen – wurde das zweite Junge den Nürnberger Bartgeiern, bei denen es in diesem Jahr leider nicht mit der eigenen Brut geklappt hat, Mitte März als Ammenvogel zugewiesen.

Im Alter von sechs Tagen übergaben ihn die Pflegerinnen und Pfleger aus Haringsee auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes EEP (EAZA ex-situ Programme) in die Obhut des Nürnberger Tiergartens und seines Bartgeierpaares. Die beiden Vögel haben das Küken gut angenommen und es in der 2016 eröffneten Voliere aufgezogen, die der Tiergarten mit Unterstützung des Vereins der Tiergartenfreunde e.V. gebaut hat.

„Als das Küken zu uns kam, wog es gut 240 Gramm und war etwa so groß wie eine Taube“, sagt Tierpfleger und Revierleiter Thorsten Krist. „Beide Altvögel haben sich fürsorglich darum gekümmert: das Männchen hat es gehudert, das heißt gewärmt, und das Weibchen hat es gefüttert.“ Vier Tage später wog es bereits knapp 400 Gramm. „Da wussten wir, dass alles in Ordnung ist“, sagt Krist. Inzwischen wiegt der junge Bartgeier zwischen drei und vier Kilo, vor einer Woche hat er das Nest verlassen und frisst selbstständig.

Adoption wichtig für den Arterhalt

Wenn eines der Küken – wie im Fall des Adoptivgeiers in Nürnberg – von einem Ammenpaar aufgezogen wird, erhöht sich die Anzahl der Tiere, die für eine Auswilderung in Frage kommen oder innerhalb des europäischen Zuchtprogramms für den Fortbestand dieser Art sorgen können. Außerdem werden die adoptierten Küken von Artgenossen aufgezogen, was sich positiv auf das Verhalten der Tiere auswirkt.

"Wir freuen uns sehr, dass trotz naturbedingten Unwägbarkeiten beim Geiernachwuchs in den Zuchtstationen der Auswilderung in Berchtesgaden in diesem Jahr nichts im Wege steht. Das europaweite Bartgeiernetzwerk – besonders mit unserem fränkischen Partner, dem Tiergarten Nürnberg – unterstützt mit seiner professionellen Arbeit die Rückkehr dieser faszinierenden Art", sagt der LBV-Vorsitzende Dr. Norbert Schäffer.

"Die Nachzucht gefährdeter Tierarten ist ein wichtiges Element des Artenschutzes. Allein in dieser Brutsaison sind bisher über 30 Geierküken in Zoos und Zuchtzentren geschlüpft, das ist ein tolles Ergebnis. Und natürlich freuen wir uns sehr, dass ein junger Geier aus Nürnberg in Kürze im Nationalpark ausgewildert wird", erklärt Nationalparkleiter Dr. Roland Baier.

Zucht, Haltung und Auswilderung gehen Hand in Hand

Der Tiergarten Nürnberg hält – mit nur kurzen Unterbrechungen – bereits seit 1965 Bartgeier. "Das Bartgeiermännchen im Tiergarten Nürnberg ist eines der ältesten im EEP", sagt der stellvertretende Direktor und biologische Leiter des Tiergartens Nürnberg, Jörg Beckmann. "Auch wenn es in diesem Jahr mit dem eigenen Nachwuchs nicht geklappt hat, konnte unser Paar dennoch die überaus wichtige Rolle der Adoptiveltern erfüllen."

Entscheidend für eine Wiederansiedelung in der Natur ist, dass sie nach den Richtlinien der Weltnaturschutzunion IUCN sinnvoll und verantwortbar erscheint. Die Begleitung und Beobachtung der ausgewilderten Tiere übernehmen Naturschützer vor Ort. Auf diese Weise greifen Artenschutzmaßnahmen außerhalb des natürlichen Lebensraumes der Tiere und innerhalb ihres Lebensraumes ineinander – „One Plan Approach“ heißt dieser umfassende Einsatz für den Artenschutz in der Fachsprache.

Zum Projekt

Der Bartgeier (Gypaetus barbatus) zählt mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,90 Metern zu den größten, flugfähigen Vögeln der Welt. Anfang des 20. Jahrhunderts war der majestätische Greifvogel in den Alpen ausgerottet. Im Rahmen eines großangelegten Zuchtprojekts werden seit 1986 im Alpenraum in enger Zusammenarbeit mit dem in den 1970er Jahren gegründeten EEP (Europäisches Erhaltungszuchtprogramm) der Zoos junge Bartgeier ausgewildert.

Das europäische Bartgeier-Zuchtnetzwerk wird von der Vulture Conservation Foundation (VCF) mit Sitz in Holland geleitet. Während sich die Vögel in den West- und Zentralalpen seit 1997 auch durch Freilandbruten wieder selbstständig vermehren, kommt die natürliche Reproduktion in den Ostalpen nur schleppend voran. Ein vom bayerischen Naturschutzverband LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) und dem Nationalpark Berchtesgaden gemeinsam initiiertes und betreutes Projekt zur Auswilderung von jungen Bartgeiern im bayerischen Teil der deutschen Alpen greift dies auf und unterstützt in Kooperation mit dem Tiergarten Nürnberg die alpenweite Wiederansiedelung. Dafür werden in den kommenden Jahren im Klausbachtal junge Bartgeier ausgewildert – im Jahr 2021 erstmals in Deutschland. Der Nationalpark Berchtesgaden eignet sich aufgrund einer Vielzahl von Faktoren als idealer Auswilderungsort in den Ostalpen.

Anna Böhm (Tiergarten), Stefanie Bernhardt (LBV), Carolin Scheiter (Nationalpark Berchtesgaden)

Bartgeierprojekt: Die Balz hat begonnen

Pressemitteilung, 14.12.2020

In einem Gemeinschaftsprojekt von LBV, EEP, Nationalpark Berchtesgaden und dem Tiergarten der Stadt Nürnberg werden im Mai 2021 zum ersten Mal drei junge Bartgeier auswildern. Über 100 Jahre nach seiner Ausrottung soll dem größten Greifvogel Mitteleuropas so auch die Rückkehr nach Deutschland ermöglicht werden. Der bayerische Naturschutzverband LBV möchte die Erfolgsgeschichte der Wiederansiedelung des majestätischen Vogels in Westeuropa in den kommenden Jahren auch im östlichen Alpenraum fortschreiben. Die Vorbereitungen für die Auswilderung sind bereits angelaufen.

Einer der drei Jungvögel soll dabei aus dem Tiergarten Nürnberg kommen. Der Tiergarten ist Teil des europäischen Bartgeier-Zuchtnetzwerks (EEP / Erhaltungszuchtprogramm des Europäischen Zooverbands). „Da das Bartgeier-Paar in Nürnberg auf mehrere erfolgreiche Bruten zurückblicken kann, ist unsere Hoffnung groß, dass zukünftig auch einmal junge fränkische Bartgeier ihre Kreise um den Watzmann ziehen werden“, so der LBV-Vorsitzende Dr. Norbert Schäffer. Der erste Schritt eines Nürnberger Bartgeiers für den Nationalpark Berchtesgaden scheint gemacht, denn das Zuchtpaar im Tiergarten hat bereits mit der Balz begonnen.

Europaweit zeigen aktuell die Bartgeier Verhaltensweisen, die den Beginn der bevorstehenden Brutsaison signalisieren. Auch das Brutpaar des Nürnberger Tiergartens hat mit der Balz begonnen und die Hoffnung ist groß, dass es auch diesen Winter ein Gelege bebrüten wird. „Eine der wesentlichen Voraussetzungen für den Bruterfolg ist die Qualität des Nestes, in dem die beiden Eier später möglichst sicher liegen sollen“, weiß der LBV-Bartgeierexperte Toni Wegscheider. Daher stellen die Zoomitarbeiter bereits jetzt Nistmaterial wie Zweige und Wolle zur Verfügung, um den Geier genügend Zeit für ihre Vorbereitungen zu geben. „In den kommenden Wochen werden die Vögel nach und nach weiteres Nistmaterial in ihren Horst tragen und damit auch ihre Paarbindung festigen. Die ersten Kopulationen konnten wir auch schon beobachten, was ein sehr gutes Zeichen für die bevorstehende Brutsaison ist“, erklärt Jörg Beckmann, stellvertretender Direktor Biologischer und Leiter des Tiergartens Nürnberg.

Im Januar wird das Nürnberger Weibchen dann wahrscheinlich ein oder zwei mehr als faustgroße Eier legen. Anschließend teilt sich das Paar die Verantwortung für den Nachwuchs und bebrütet das Gelege abwechselnd etwa 54 Tage lang. Sofern in dieser Phase keine Verluste auftreten, kein Embryo abstirbt oder ein Ei unbefruchtet im Nest liegt, schlüpfen dann im Abstand von einigen Tagen zwei kleine Bartgeier. „Wenn sich der oder die Jungvögel gut entwickeln und wir seitens des EEP die Empfehlung erhalten, uns auch 2021 an einem Auswilderungsprojekt zu beteiligen, dann geben wir unsere Nachzucht sehr gerne an das LBV-Projekt im Nationalpark Berchtesgaden ab“, sagt Jörg Beckmann.

Mit ein wenig Glück kann also im nächsten Jahr ein Jungvogel aus Nürnberg bei der ersten deutschen Bartgeier-Auswilderung des LBV im Nationalpark Berchtesgaden in die Natur entlassen werden. „Wir würden uns freuen, wenn einer der drei jungen Bartgeier aus dem Nürnberger Tiergarten und damit ein fränkischer Bartgeier zukünftig in den bayerischen Alpen fliegt“, so Nationalparkdirektor Dr. Roland Baier. Beim Ziel der Wiederherstellung einer europäischen Bartgeierpopulation in ihrem früheren Verbreitungsgebiet wären die Artenschützer*innen von LBV, Nationalpark und Tiergarten damit wieder einen wichtigen Schritt vorangekommen. Die Auswilderung von Bartgeiern ist eines der erfolgreichsten Wiederansiedelungsprojekte überhaupt, was bereits zu einer stabilen Population der Geier in den westlichen Alpen geführt hat. Nun soll durch das bayerische Projekt die Erfolgsgeschichte auch im östlichen Alpenraum fortgeschrieben werden.

In anderen europäischen Zuchtzentren sind indes die Bartgeier-Brutpaare schon weiter. In Österreich und Spanien, woher ebenfalls zukünftige deutsche Bartgeier für das Auswilderungsprojekt von LBV und Nationalpark stammen können, wurden Anfang des Monats bereits die ersten Eier gelegt. „Wir sind schon gespannt, aus welchen Ländern am Ende unsere drei Jungvögel für 2021 stammen werden, die wir dann im Nationalpark Berchtesgaden auswildern können“, sagt der LBV-Experte Toni Wegscheider.

Immer wieder Einflüge im Allgäu

Im Südwesten Bayerns herrscht währenddessen reger Bartgeier-Flugverkehr. Im Allgäu wurden in den letzten Tagen gleich mehrere Sichtungen von mindestens drei verschiedenen Bartgeiern gemeldet. „Das Brutpaar im angrenzenden österreichischen Lechtal scheint Anziehungskraft auf herumziehende Bartgeier zu entwickeln, genau wie wir es uns seit Jahren erhofft hatten“, so Toni Wegscheider.

Zum Projekt:

Der Bartgeier (Gypaetus barbatus) zählt mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,90 Metern zu den größten, flugfähigen Vögeln der Welt. Anfang des 20. Jahrhunderts war der majestätische Greifvogel in den Alpen ausgerottet. Im Rahmen eines großangelegten Zuchtprojekts werden seit 1986 im Alpenraum jungen Bartgeier ausgewildert. Während sich die Vögel in den West- und Zentralalpen seit 1997 auch durch Freilandbruten wieder selbstständig vermehren, kommt die natürliche Reproduktion in den Ostalpen nur schleppend voran. Ein vom bayerischen Naturschutzverband LBV (Landesbund für Vogelschutz) initiiertes Projekt zur Auswilderung von jungen Bartgeiern im bayerischen Teil der Alpen greift dies auf, und unterstützt in Kooperation mit dem Nationalpark Berchtesgaden die alpenweite Wiederansiedelung. Dafür werden in den kommenden Jahren im Klausbachtal junge Bartgeier ausgewildert – im Jahr 2021 erstmals in Deutschland. Der Nationalpark Berchtesgaden eignet sich aufgrund einer Vielzahl von Faktoren als idealer Auswilderungsort in den Ostalpen.

Neue Gemeinschaftsvoliere für Bartgeier

Tiergartenfreunde unterstützen den Umbau der ehemaligen Braunbären-Anlage

manati 31. Jahrgang, Heft 1, Juni 2016, Seiten 15-16.

Der Verein der Tiergartenfreunde Nürnberg e.V. hat den Tiergarten wieder einmal kräftig unterstützt: Mit 100.000 Euro hat er wesentlich zur Realisierung eines alten Wunsches beigetragen, der mit einer Gesamtsumme von 255.000 Euro und viel Eigenleistung der Mitarbeiter des Tiergartens umgesetzt werden konnte. Die ehemalige Anlage der Syrischen Braunbären, die heutigen Vorstellungen einer guten Bärenhaltung nicht mehr genügte, konnte nach dem Ableben der letzten Bärin im sehr hohen Alter von 39,5 Jahren zu einer großzügigen Voliere für Bartgeier (Gypaetus barbatus) umgestaltet und umgewidmet werden. Ziel war, den gesamten Betonboden durch Naturboden zu ersetzen und die ganze Anlage mit einem Netz zu überspannen. Der Tierbereich mit über 800 m² und bis zu 18 m Höhe soll nicht nur von den Geiern genutzt werden, sondern auch von weiteren Tierarten aus dem Verbreitungsgebiet der Bartgeier. Zudem sollten auch den Besuchern neue Erlebnisse geboten werden: In einem an die Voliere angeschlossenen Gang (mit Schleusen gegen das Ausfliegen der Vögel) stehen die Menschen gewissermaßen in der Anlage und können alle Tiere hautnah und ohne Abtrennung durch Gitter oder Glas beobachten.

Am 29. April 2016 sind die Bartgeier in ihr neues Zuhau-se umgezogen, das kurz zuvor schon von Steppenmurmeltieren (Marmota bobak), Alpensteinhühnern (Alectoris graeca) und Tannenhähern (Nucifraga caryocatactes) bewohnt wurde. Alpenkrähen (Pyrrhocorax pyrrhocorax) werden Ende Mai – nach dem Druck der Manati – folgen. Es wird sich zeigen, ob und wie die angestrebte Vergesellschaftung der ausgewählten Arten auf Dauer funktioniert. Die drei Vogelarten, welche die Voliere neben den Bartgeiern bevölkern, konnten übrigens von erfolgreichen Privathaltern übernommen werden.

Ursprünglich waren für den Unterbesatz der Anlage Alpenmurmeltiere eingeplant, die ja schon bei den Steinböcken zu sehen sind. Als sich die Möglichkeit bot, eine weitere und in Deutschland sonst nicht gezeigte Murmeltierart zu integrieren, wurde kurzerhand umgeplant. Über die Bundesarbeitsgruppe Kleinsäuger e.V. bezog der Tiergarten bereits im letzten Jahr zwei Paare, die hinter den Kulissen vorsichtig eingewöhnt wurden. Die Bobaks, wie die Steppenmurmeltiere auch genannt werden, haben übrigens von den Bartgeiern, die sich ausschließlich von Aas ernähren, nichts zu befürchten und näherten sich den gefiederten Mitbewohnern bereits neugierig und interessiert.

Helmut Mägdefrau

Frei wie ein Vogel

Ausgewilderte Bartgeier erobern sich ihr Revier in Südspanien schnell

Tiergartenzeitung Ausgabe 7, Oktober 2013, Seite 3.

Bartgeier reißen Lämmer und töten Kinder: Das glaubten lange Zeit viele Alpenbewohner. Deshalb wurden die majestätischen Greifvögel beinahe ausgerottet. Mittlerweile ist der Bartgeier in die Berge zurückgekehrt - auch dank der Zucht im Tiergarten Nürnberg.

Es war eine lange Reise für den jungen Bartgeier. Im Juni fuhr er zwei Tage lang in einer Holzkiste vom Tiergarten Nürnberg in die Sierra Cazorla im Süden Spaniens. Dort ging es hoch ins Gebirge und rein in eine Höhle. Der Kistendeckel öffnete sich, und der drei Monate junge Greifvogel konnte raushüpfen, in seine neue Freiheit. Menschen, die sich fortan nicht mehr in seiner Nähe blicken lassen, hatten es aus Schafwolle und ein paar Ästen gebaut. Sie warfen auch Knochen und Kadaverstücke in ein Röhrensystem, das in der Höhle endete. Dem Geier rutschte das Futter direkt vor die Klauen. Er musste in den 30 Tagen, bevor er flügge wurde, also nicht verhungern.

„Diese Art der Auswilderung haben wir in unserer Zuchtstation in Haringsee bei Wien entwickelt“, sagt Hans Frey. Zehn Jahre lang erforschte der Veterinärmediziner und Wildtierexperte dort, welche Methode der Freilassung in die Wildnis am meisten Erfolg verspricht. „Das ‚Hacking‘ erwies sich schließlich als die beste“, so Frey. Dabei verbringen zwei bis drei junge Bartgeier rund einen Monat im menschengemachten Nest. „Das Nest wird zum Geburtsort der Geier, die Tiere binden sich an ihren neuen Lebensraum und werden später auch dorthin zurückkommen, um einen Partner zum Brüten zu finden“, erklärt Frey.

Vom Atlasgebirge bis nach Zentralasien

Mit der flächendeckenden Auswilderung in Europa geben Umweltschützer, Zoologen und Wissenschaftler den Bartgeiern eine zweite Chance. Diese Tiere verdanken ihren Namen dem Federbart unter dem Schnabel. Sie haben eine Flügelspannweite von fast drei Metern und werden bis zu sieben Kilogramm schwer. Damit sind sie die größten Greifvögel Europas. Einst zogen sie ihre Kreise vom Atlasgebirge über Spanien, den Alpenraum, die Balkangebirge, Ost- und Südafrika bis in die Gebirge Zentralasiens.

Doch Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Tiere in den Alpen ausgerottet. Der Volksmund taufte den Vogel seinerzeit „Lämmergeier“. Die Bewohner der deutschsprachigen Alpen glaubten, der Bartgeier würde junge Schafe reißen. Selbst kleine Kinder soll er davongetragen haben. „Ein Historiker in Österreich meinte, dass die Bartgeier offenbar sehr selektiv uneheliche Kinder um die Ecke gebracht haben“, sagt Helmut Mägdefrau, der stellvertretende Direktor des Tiergartens Nürnberg. Die Folgen solcher Schauermärchen waren verheerend: 1913 wurde in Italien im Aostatal der letzte Bartgeier erlegt. Dabei ernähren sich die Tiere natürlich nicht von Babys und Lämmern, sondern hauptsächlich von Aas. An die toten Tiere gehen sie meist erst heran, wenn Mönchs- und Gänsegeier schon das meiste Fleisch weggefressen haben. Übrig bleibt das Lieblingsgericht auf dem Speisezettel der Bartgeier: Knochen. Die macht ihnen kein anderes Tier streitig. Der sehr aggressive Säurecocktail in ihren Mägen zersetzt sie in ihre nahrhaften Bestandteile: 12 Prozent Proteine, 16 Prozent Fett und ein paar Lebenswichtige Mineralstoffe enthält ein bleicher Knochen. Ist er bis zu 30 Zentimeter lang, kann ihn ein Bartgeier problemlos schlucken. Mit größeren Knochen steigen die Vögel einfach in die Luft und lassen sie aus der Höhe auf die Felsen krachen. Durch die Wucht des Aufpralls zersplittern die Knochen in schnabelgerechte Portionen.

Heute „regnet“ es auch in den Alpen wieder regelmäßig Knochen. Der „Knochenbrecher“, wie der Bartgeier auf Spanisch heißt, ist zurück in einem seiner angestammten Gebiete – dank eines der aufwendigsten und erfolgreichsten Artenschutzprojekte der Welt. Anlass für das Projekt war der erste Bruterfolg im Alpenzoo Innsbruck im Jahr 1973. „Das war eine Sensation“, sagt Hans Frey über die erste geglückte Nachzucht in einem Zoo. Schon vorher sei der Versuch unternommen worden, gefangene Tiere beispielsweise aus Afghanistan wieder in den Alpen anzusiedeln. Doch die importierten Wildfänge verendeten meist, weil sie krank waren oder verhungert sind. Mit der Nachzucht in Tiergärten hoffte man, dieses Problem umgehen zu können.

Einfach nur ein Küken im Gebirge auszuwildern, ist aber noch kein Erfolgsrezept. Es brauchte eine internationale Kooperation. Also wurden in den 1970er Jahren viele Zoos um ihre Mitarbeit gebeten. Zahlreiche Vögel wurden nach Haringsee gebracht, wo eine Greifvogel-Zuchtstation entstanden ist, die Frey bis heute leitet. Der Tierarzt hat den Großteil seines beruflichen Lebens den Bartgeiern gewidmet. Heute sind 35 Zoos an dem Projekt beteiligt. Die Naturschutzorganisation World Wide Fund for Nature (WWF) war in der Geburtsstunde genauso dabei wie die Frankfurter Zoologische Gesellschaft, die damals einen Großteil der Finanzierung übernahm. Die Kosten des Projekts, das seit 35 Jahren läuft, kann Hans Frey nicht genau beziffern. Es sei einfach unglaublich teuer“. Helmut Mägdefrau spricht sogar von einem „idiotisch teuren Projekt“. „Das Geld hätte man besser schon im Vorfeld in den Schutz der Tiere gesteckt, statt nun im Nachhinein mühsam alles wieder aufzubauen, was früher schon einmal da war“, sagt Mägdefrau.

1986 konnten dann die ersten Jungtiere in den österreichischen Hohen Tauern und in den Savoyer Alpen in Frankreich ausgewildert werden. Später wurden die Tiere auch in den französisch-italienischen Meeralpen und im Engadin in der Schweiz wieder angesiedelt. Bis heute sind 197 Bartgeier in den Alpen freigelassen worden. 1997 brüteten sie erstmals wieder. Seitdem sind 109 „Alpengeier“ in freier Wildbahn geschlüpft und ausgeflogen. Diese Zahlen übertreffen die Erwartungen bei Weitem, sagt Hans Frey: „Teilweise brüten die Vögel nun schon in der zweiten Generation.“

Die Verluste seien minimal gewesen. Die Überlebensrate der ausgewilderten Tiere sei sogar größer als die in den natürlich vorkommenden Populationen. „Das war auch für uns ein Aha-Erlebnis, wie viele Knochen in und um die Felsspalten herum liegen“, so Frey.

Mit dem Aussetzen allein ist die Arbeit längst nicht getan. Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet. Jeder Jungvogel ist optisch markiert, damit er sich schnell zuordnen lässt: Einige gebleichte Federn bilden ein Muster, das auch aus der Ferne gut zu erkennen ist. Diese „Blondierung“ verschwindet allerdings nach der ersten Mauser im Alter von zwei bis drei Jahren. Deshalb wandert von jedem Vogel eine DNA-Probe in eine Schweizer Gendatenbank. Später reicht schon eine gefundene Feder, um einen Vogel zu identifizieren. Einige Tiere werden mit Sendern ausgestattet, die acht Jahre lang Daten über die Flugrouten liefern. Mittlerweile sind Auswilderungen im Alpenraum die Ausnahme. Rein zahlenmäßig gibt es wieder genügend Tiere, um den Bestand zu sichern. Doch die Bartgeier wurden auch in anderen Regionen Europas ausgerottet. Im Süden Spaniens zum Beispiel lebten die Vögel bis 1985. Dann ordneten die Ämter eine Vergiftungsaktion gegen Füchse an. „Dabei sind alle Bartgeier draufgegangen“, sagt Hans Frey. Nun sollen auch in Spanien wieder Tiere angesiedelt werden. Dass sie sich unbehelligt vermehren können, dafür soll nun eine rigorose Gesetzgebung sorgen. Sollte man noch einmal giftige Köder finden, werden die Behörden die Jagd in dem Gebiet untersagen.

Krankheiten gefährden ganze Population

Weitere Gebiete für Bartgeier sind schon im Blick: etwa auf dem Balkan oder im gesamten ehemaligen Jugoslawien. Es gibt also genügend Arbeit für die nächsten Jahre. „Alles andere wäre doch auch langweilig“, sagt Frey, der seit 2009 im Ruhestand ist. Außerdem könnte der Erfolg von kurzer Dauer sein. Denn die neue Population in den Alpen fußt auf gerade einmal 34 Gründertieren. „Die Tiere könnten langfristig von einer Krankheit komplett dahingerafft werden“, befürchtet der Veterinär.

Um dies zu verhindern, versuchen die Forscher, frische Gene in die Gruppe zu bringen. Deshalb werden in den letzten Jahren verstärkt in den französischen Cevennen Bartgeier freigelassen. Die Cevennen liegen auf halbem Weg zwischen den Alpen und den Pyrenäen, wo die Greife nicht ausgerottet wurden und schon immer über die Gipfel glitten. Nun müssen sich die Tiere nur noch finden.

Kreuzen sie sich, so wird die genetische Basis breiter, und die Anfälligkeit für Krankheiten nimmt ab.

Auch aus dem Tiergarten Nürnberg wurden immer wieder Tiere ausgewildert. Obwohl der Zoo mit kurzen Unterbrechungen schon seit 1965 Bartgeier hält, schlüpfte erst 1997 der erste Nürnberger Geier. Kurze Zeit später kam er in den Nationalpark Argentera-Mercantour. Der letzte Bartgeier schlüpfte in diesem Frühjahr – und ist nun im Himmel über den südspanischen Bergen zu finden.

Text: Christian Schiele